Cuando oyeron el sonido de los cascos, el equino ya estaba muy próximo a ellos. Ninguno de aquellos tres agresores se había percatado de su presencia, seguramente porque estaban demasiado concentrados en patear a su víctima, que intentaba desde el suelo protegerse de las patadas. El poderoso caballo negro azabache se detuvo a una distancia prudencial.

– ¿Qué os ha hecho este hombre?

La voz del gigante era grave y poderosa. Su presencia era imponente. Bajo su coraza abollada se adivinaban unos músculos poderosos y curtidos en mil batallas. El forastero se acomodó sobre su montura, asiendo con una mano las riendas y la otra apoyada en el pomo de la silla, el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante.

– Sigue tu camino, extranjero. Aquí no hay nada que ver.

El portavoz de los bandidos no consiguió darle a su voz un tono tan decidido como esperaba. Una cosa es apalear a un hombre indefenso y otra es tener que preocuparse por la intervención de un guerrero entrometido al que no se espera por aquellos lares.

– Dejadle marchar.

– Te he dicho que no te metas donde no te llaman – esta vez, la voz del bandido sonó más dura, pero insuficiente.

– He dicho que le dejéis marchar.

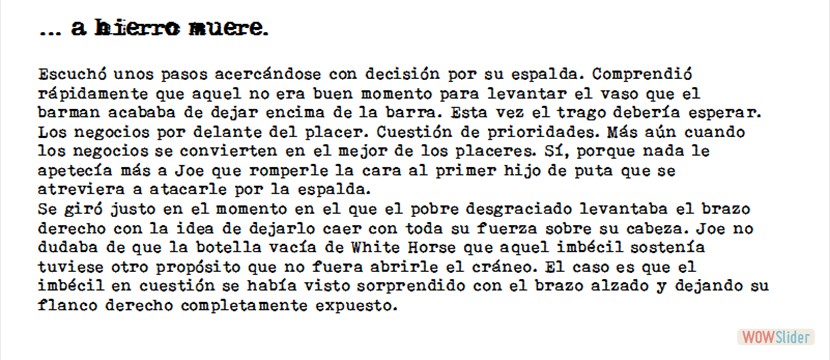

Ya no hubo más palabras. El bandido echó mano a la empuñadura de su espada, pero ni siquiera pudo desenvainar la hoja. Ninguno de ellos descubrió antes de morir de dónde había sacado las dagas tan rápidamente aquel extraño. Dos hojas, una para el cuello del pretérito portavoz y otra para el entrecejo del que se encontraba más cerca del guerrero. Este, para hacer frente a su tercer contendiente, descabalgó de salto felino, cayendo sobre su enemigo, que tampoco había tenido tiempo de desenvainar. El gigante le rompió la cabeza después de un par de golpes contra el suelo. Subió de nuevo al caballo y continuó su camino. El hombre apaleado le seguía unos pasos por detrás, caminando.

– Te doy gracias Señor por salvar a tu miserable siervo.

El guerrero lo miró con desprecio. Debió darse cuenta antes, aquel hábito marrón solo podía pertenecer a un clérigo de Mitra.

– Ni soy tu señor ni tú eres mi siervo.

– No me refería a ti, bárbaro.

– ¿No? Entonces, ¿a quién le agradeces que estos tres no te hayan matado a golpes?

– A mi Dios, al único Dios al que debemos servir todos los hombres y mujeres del mundo.

– ¿Él te ha salvado?

– Evidentemente.

– ¿Y yo qué?

– Tú has sido su brazo ejecutor. La Divina Providencia te ha traído en mi socorro.

– ¿De qué hablas, monje? Da igual, sigue tu camino y agradécele tu suerte a quien te dé la gana.

– ¿Dónde vas, bárbaro?

– A un lugar llamado “A ti no te importa”.

– Creo que estás equivocado. Dios no te ha traído hasta aquí para que ahora tú sigas un camino y yo vaya por otro. Evidentemente, él quiere que vayamos juntos.

– ¿A cambio de qué?

– Te parece poco salvar tu alma.

– No quiero salvar algo que no tengo.

– Todos tenemos alma, ignorante.

– Te estás ganando una buena raja en el cuello, imbécil.

– No te temo. Solo me postro ante Mitra. Y tú deberías hacer lo mismo. Te enseñaré a amarle y servirle. Así te ganarás la entrada al paraíso.

– No me interesa un dios que necesita siervos. El mío es más natural, te deja en paz para que vivas o mueras por tus propios méritos. Yo no le debo nada a mi dios y él tampoco me debe nada a mí. Es un trato justo. Así deberían ser las relaciones entre dioses y humanos.

– Tu dios no es más que la fantasía de un pueblo bárbaro. Mitra es real.

– ¿Lo has visto?

– Lo veo cada día en la naturaleza, en el sol que sale cada mañana, en los actos puros de los seres bondadosos.

– ¿Y tú cómo me ves a mi? ¿Es un acto puro matar a tres miserables para salvarte?

– Son los designios del Señor, no se pueden poner en duda.

– Entiendo. Según tú, todo lo que pasa en este mundo es decisión divina y por lo tanto no debemos preocuparnos por ello. ¿Verdad?

– Así es. Veo que no eres tan tonto.

– Pues mejor olvídate de mí. Yo decido mi destino con la hoja de mi espada.

– Me decepcionas, amigo. Es obvio que no has pensado mucho en ello. Fíjate en ese excremento de vaca al lado del camino. Tú puedes estar seguro de que no te vas a manchar con él porque no tienes intención de tocarlo o pisarlo, sin embargo, no puedes evitar que la mosca que se alimenta de ese desecho se introduzca en tu boca por un descuido tuyo. Si Mitra desea que pruebes el excremento, ten por su seguro que lo probarás, por mucho que te esfuerces en evitarlo.

– Buen intento, monje. Pero tu filosofía barata tiene un fallo.

– ¿Cuál?

– Puedo mantener la boca cerrada y convencer a la mosca para que se olvide de mí.

– ¿Y cómo vas a convencer … aaaaarg!

El monje no llegó a ver volar la daga hacia su persona. Se llevó ambas manos al cuello, intentando evitar lo inevitable. La energía vital se le escapaba a través de la herida en chorros de color púrpura. Intentó en vano arrancarse el cuchillo. Cayó de rodillas y así quedó, como si orase a un dios al que poco parecía importarle su suerte.

El guerrero descabalgó al lado del moribundo, dispuesto a recuperar su arma. Cerró bien la boca pues una docena de moscas golosas zumbaban alrededor de la herida mortal. Extrajo la daga de la herida y en ese preciso momento una repentina explosión de luz blanca le cegó. Escuchó un relincho a sus espaldas. Se giró pero no vio nada, sus ojos continuaban ciegos. Algo muy grande impactó contra el suelo con un golpe seco. “El caballo, algo le ha atacado” pensó. Tiró la daga al suelo y desenvainó su espada, dispuesto a vender cara la vida. No esperaba que la muerte llegara desde el suelo, en forma de picadura de escorpión. No lo vio, no podía, pero sintió la picadura y al momento supo que había llegado su hora. Sin embargo, antes de morir aún tuvo tiempo para sentir algo que lo aterrorizó más que la propia muerte. Su cuerpo se transformó. Notó que en su cabeza crecían con rapidez dos pesadas astas. A su vez, sus brazos y piernas se deformaban hasta convertirse en las patas de un toro. Y unas manos asieron con fuerza sus cuernos, tirando de ellos hacia atrás.

– ¡Qué lástima! Tanta fuerza, tanta vitalidad, desperdiciada por culpa de la ignorancia.

El guerrero, ciego, hubiese jurado que era la voz del clérigo muerto la que le hablaba. Mientras su cuello cedía a la fuerza de unas manos poderosas e invisibles, él intentaba convencerse de que todo eso no podía ser más que una pesadilla, que pronto despertaría en algún lupanar de Shadizar en compañía de un par de bellas rameras. Todo acabó cuando oyó el “crac”.

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5